Через восемь лет после окончания института меня назначили исполняющим обязанности главного инженера, а ещё через четыре года приставку и. о. в моей должности убрали. Иными словами, мой карьерный рост был стремительным: главный инженер крупнейшего химического завода страны в тридцать лет – это и по нынешним меркам круто. Работал я самозабвенно, с удовольствием и азартом, проводил на работе по 15–16 часов и считал это нормой.

Вставал я обычно в четыре – в половине пятого и в половине шестого уже был на заводе. К этому времени, когда я стал большим начальником, мы жили в двух шагах от моей работы – с каждым моим новым повышением в должности наша очередная квартира приближалась к территории завода. На самом деле это – немецкая традиция, и очень правильная традиция, когда начальство живет в двух шагах от завода, а директор – на территории завода. Если случится какое ЧП, то директор сможет быстро среагировать. А кроме того, в будничной жизни он будет делать всё возможное, чтобы никаких ЧП не случалось вовсе, потому что в первую очередь пострадает его семья.

В половине шестого я беседовал с диспетчерами, чтобы узнать, как прошла ночь, у кого какие проблемы возникли, а вслед за этим объезжал все цеха, и прежде всего – проблемные, которые упомянули диспетчеры. Обойти цеха было сложно, поскольку территория завода была огромной – 1230 гектаров. По протяженности эта территория равнялась пробегу электрички между двумя остановками. Поэтому до цехов, а их на заводе было 52, добирались только на машине.

На это я тратил полтора часа и в семь возвращался в диспетчерскую. Здесь я проводил селекторные совещания – три подряд по полчаса. У нас было 11 производств, поэтому в одном совещании участвовали руководители трёх-четырёх производств. Мы обсуждали и решали все вопросы, связанные с производством, запретных тем не было, говорили всё открыто, как есть. А раз в неделю обсуждали коллективные творческие планы одного из производств. Вообще-то я совещания не люблю, но уж если они необходимы, то тратить на них надо минимум времени, особенно на производстве.

С 8.30 до 10.00 обычно работал с документами, просматривал предложения на внедрение от внешних организаций. А в десять часов шёл в один из цехов и осматривал его основательно – вместе с начальником цеха, технологом и механиком. Этот обход длился три часа. Я спрашивал – мне отвечали, и наоборот. За это время мы решали все важнейшие вопросы, которые накопились у цеха. А в час мы отправлялись обедать.

У завода было шесть столовых, которые каждый день кормили 12,5 тысяч заводчан и ещё 6 тысяч временных работников – строителей, монтажников и пр. У каждой было своё меню. Одну неделю я обедал в одной столовой, вторую – во второй, и так последовательно я обходил все. Между ними существовало негласное соревнование – кто лучше меня накормит. Они знали заранее, где я буду обедать на какой неделе, и к этому времени подчищали все свои хвосты и недостатки, чтобы не ударить в грязь лицом.

Готовили в наших столовых потрясающе. Комплексные обеды, которые давали по бесплатным талонам, обязательно включали салат (оливье, овощной, из свежих овощей и зелени), суп (борщ, солянка, рассольник, уха и т. п.), второе блюдо с полноценным мясом или рыбой, обязательно компот, морс, кисель или сок и неизменно – булочки, которые выпекали здесь же, в столовых, и которые заводчане с удовольствием покупали домой. Порции были огромные – одной тарелкой супа можно было накормить трёх женщин. Да ещё обязательный стакан сметаны.

Я игнорировал специальный зал для начальства и всегда обедал в общем зале. Очень быстро эту мою манеру переняли и другие заводские начальники, а директорские залы остались для приёма различных делегаций, комиссий и гостей.

Итак, мы кормили заводчан очень вкусно, обслуживали очень быстро, да и сами заводчане, включая меня, ели очень быстро. Я съедал обед за десять—пятнадцать минут. Но этого было недостаточно. Мне казалось, что обед необходимо заканчивать приятным общением с коллегами. И тогда я учредил своего рода кают-компании при столовых, куда можно было переместиться с чашкой чай и булочками и посидеть ещё полчаса за приятным или полезным разговором. Эту возможность высоко оценили и приняли наши итээровцы.

Но вернёмся на завод. После обеда я занимался творчеством – работал с бюро рационализации и изобретательства, изучал все предложения, смотрел, что можно использовать в цехах. А вечером мы продолжали неформальное общение с начальниками цехов. Два-три раза в неделю вечером, часов в восемь, мы встречались в нашем заводском Доме культуры, где нас ждало троеборье – бильярд, настольный теннис и шахматы.

Играли двое на двое. С одной стороны – я и Владимир Иванович Шинкаренко, начальник отдела снабжения, с другой – начальник и технолог одного из цехов. Если выигрывали мы, то начальнику цеха с технологом приходилось расплачиваться с нами экономией сырья: им предстояло придумать, как это сделать, и быстро внедрить в своём цеху. Если мы проигрывали, что, впрочем, бывало редко то мы расплачивались дополнительным сырьём, которое выделяли цеху на развитие производства. Играли невероятно азартно, на интерес. Это не было обязаловкой или тимбилдингом в современном понимании. Цеховые начальники просто рвались в бой и составляли расписание сражений сильно заранее.

Дважды в неделю по вечерам мы также играли в волейбол или баскетбол в заводском спортивном зале, где встречались уже сложившиеся команды. И опять – никакой обязаловки. Просто мы так жили – активно и коллективно. Короче говоря, домой я приходил в десять-одиннадцать часов вечера, в сущности – на ночёвку.

И так – шесть дней в неделю. Выходной у нас был один – воскресенье. В этот день зимой мы либо принимали гостей, либо ходили в гости к друзьям – тогда это было обычным делом. А летом конечно же каждое воскресенье мы проводили на Волге – на противоположном берегу, как раз напротив завода. В моём распоряжении как главного инженера было два катера на подводных крыльях. Мы собирали компанию, складывали еду в корзинки и ехали на пикник. Купались, загорали, дурачились – в общем, было весело. А я всё время держал в поле моего зрения заводские трубы, которые были, к несчастью, отчетливо видны. По цвету дыма из труб я понимал, всё ли в порядке или что-то случилось. Не раз приходилось извиняться, прыгать в катер и мчаться решать проблемы, которые валили из труб.

Сколько мне платили за работу? Это интересный вопрос. Здесь важно не сколько конкретно платили, а соотношение зарплат на заводе. Аппаратчик, то есть рядовой сотрудник, получал 150 рублей, начальник смены – 300 рублей, главный инженер – 350. Когда я уходил с завода на работу в обком, я получал иногда до тысячи рублей в месяц, но это с разными выплатами за изобретения, премиями и т. п. Важно, что разрыв между зарплатой большого начальника и рядового сотрудника составлял всего два-три раза. Даже в Минхимпроме, где я впоследствии работал, зарплата министра была 550 рублей, а рядового сотрудника – 300. А сегодня, даже в университетах, этот разрыв измеряется десятками раз. Что уж говорить о компаниях и корпорациях.

Так что, если рассуждать о справедливости, а именно её ждут люди от власти, тогда, в моё время, она была, а сейчас её нет.

ИНГА

В начале девяностых к власти пришли люди, бичевавшие своих предшественников за привилегии и льготы. Я выросла в семье государственного человека, и у моей мамы были привилегии, главная из которых – ненормированный рабочий день и чудовищная ответственность за порученное дело, за людей. Были льготы – ежегодная 25%-ная путёвка в санаторий, медицинское обслуживание, а перед праздниками продуктовый паёк с двухсотграммовой баночкой красной икры, не бесплатно, конечно. Была ещё госдача, на которой мы жили с мая по сентябрь за умеренную плату. Это была 18-метровая комната на семью из семи человек с печным отоплением и удобствами в конце коридора в двухэтажном деревянном общежитии.

Когда Сергей стал заместителем министра, я познакомилась с министерскими привилегиями. По сути, всё то же самое, только ещё «спецпитание» на 70 рублей в месяц, которое полагалось в химической отрасли. И ещё на 70 рублей в этой же столовой можно было купить продукты. Для нас это было спасением, поскольку наши бесконечные командировки требовали соответствующей подготовки. Сергей возил полные чемоданы колбас, сыров, конфет, чтобы порадовать своих коллег, знакомых и друзей в самых разных городах страны. Так что наше «спецпитание» доставалось огромному количеству людей.

Правда, меня часто приводила в недоумение несуразная оценка нашего труда. Я, будучи преподавателем, директором техникума, потом заместителем директора института повышения квалификации, зарабатывала от 200 до 300 рублей в месяц, а Сергей, руководивший громадной отраслью в стране, получал всего лишь в два раза больше. Разве можно было сравнить наши объёмы работы, ответственность и вклад в развитие страны?! Да и квалифицированные рабочие получали зарплату немногим меньше моего. Справедливость в наше время была, не спорю, но была и другая её крайность – уравниловка. У руководителей разного уровня не было возможности достойно оплатить творческую, самоотверженную работу отдельных сотрудников. Всё ограничивалось тарифными ставками. Эта уравниловка разочаровывала страшно: зачем вкалывать, если рядом коллега отсиживает рабочее время от звонка до звонка, а получает такую же зарплату. С какой надеждой все встретили перестройку, надеялись, что с уравниловкой будет покончено. Какой там! Стало только хуже. Борцы со льготами и привилегиями сегодня уже миллиардеры, а люди, создающие материальные ценности, находятся на краю нищеты.

Кстати, ещё в советское время госдачу Совмина в Карелии, о которой я только что рассказала, передали детскому дому. Директор детского дома приехала посмотреть на передаваемый ей объект и в ужасе замахала руками: зачем мне эти развалюхи?! Кроме озера и сосен, здесь ничего приличного нет. А ведь рассказывали о хоромах!

ЦИТАТА

То, что мы называем жизнью, – обычно всего лишь список дел на сегодня.

Ванда Блоньская

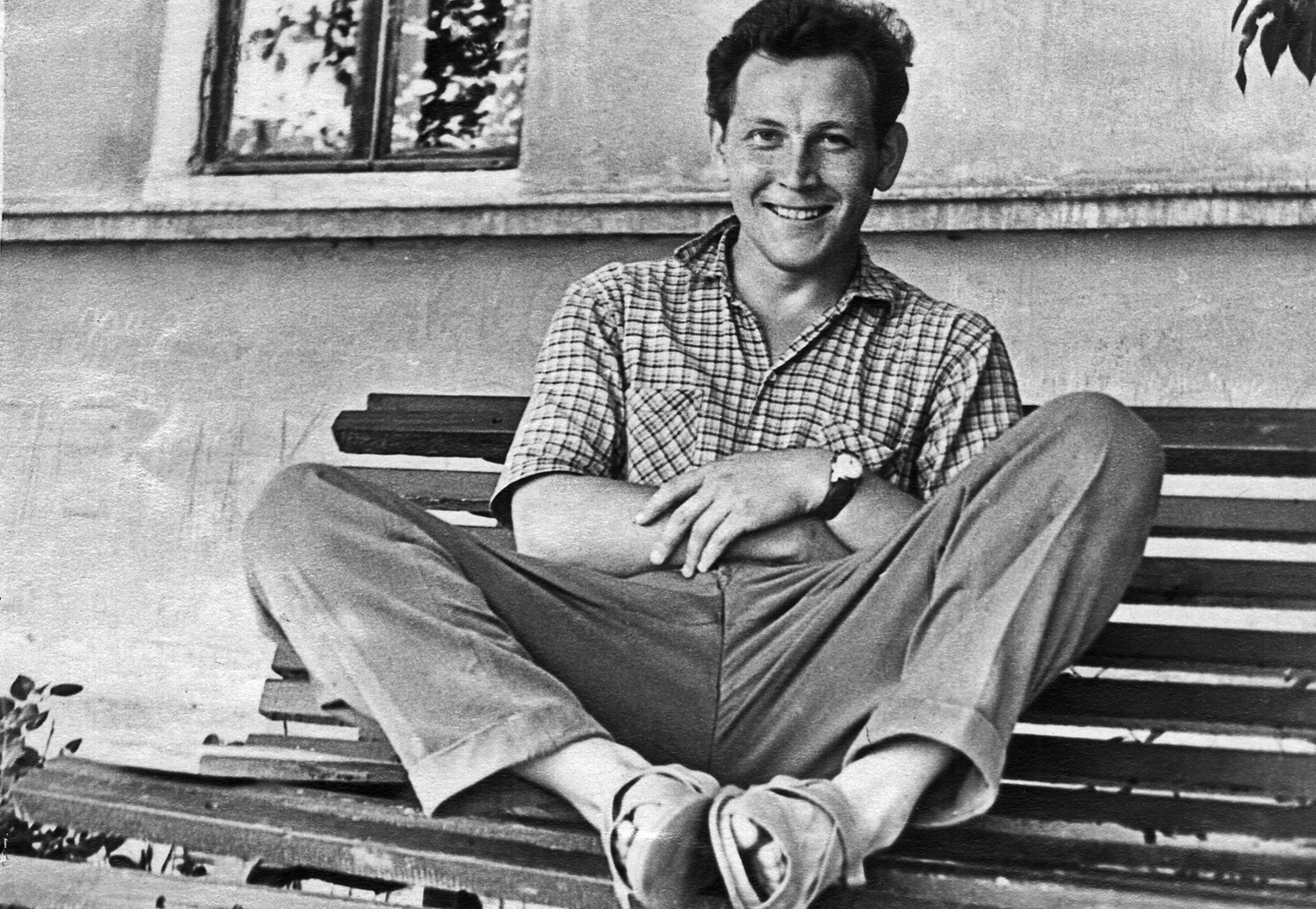

На этой фотографии Сергею Голубкову 18 лет. Неиссякаемый оптимизм был дан ему от рождения и помогал творить великие дела всю жизнь.

На этой фотографии Сергею Голубкову 18 лет. Неиссякаемый оптимизм был дан ему от рождения и помогал творить великие дела всю жизнь. Сергей Голубков со своими одноклассницами. С Таней Кореньковой-Додух (стоит слева) Сергей дружил всю жизнь.

Сергей Голубков со своими одноклассницами. С Таней Кореньковой-Додух (стоит слева) Сергей дружил всю жизнь. Семья родственников, в которой Сергей жил на первом и втором курсе в Санкт-Петербурге. В одной комнате…

Семья родственников, в которой Сергей жил на первом и втором курсе в Санкт-Петербурге. В одной комнате…  Дедушка Еспер Всеволодович Иванов со своими внуками Леонидом, Сергеем и Густавом Голубковыми.

Дедушка Еспер Всеволодович Иванов со своими внуками Леонидом, Сергеем и Густавом Голубковыми.  Фирменная улыбка Сергея Голубкова, не покидавшая его всю жизнь, до последнего вздоха. 1961 г., Сталинград

Фирменная улыбка Сергея Голубкова, не покидавшая его всю жизнь, до последнего вздоха. 1961 г., Сталинград Леонид Ефименко, Евгений Гусев, Сергей Голубков и Владимир Додух. Они не только вместе учились в Ленинградском технологическом институте, но и жили в одной комнате в общежитии, и дружили всю жизнь.

Леонид Ефименко, Евгений Гусев, Сергей Голубков и Владимир Додух. Они не только вместе учились в Ленинградском технологическом институте, но и жили в одной комнате в общежитии, и дружили всю жизнь.  Фотография Сергея и Инги из фотоателье сразу после загса 18 декабря 1958 года.

Фотография Сергея и Инги из фотоателье сразу после загса 18 декабря 1958 года.  Рядом с Сергеем – мама Инги, Нина Павловна Васильева, спасительная тёща.

Рядом с Сергеем – мама Инги, Нина Павловна Васильева, спасительная тёща.  Всю жизнь Сергей Викторович занимался спецхимией: сначала производил, потом – руководил этой огромной подотраслью в стране.

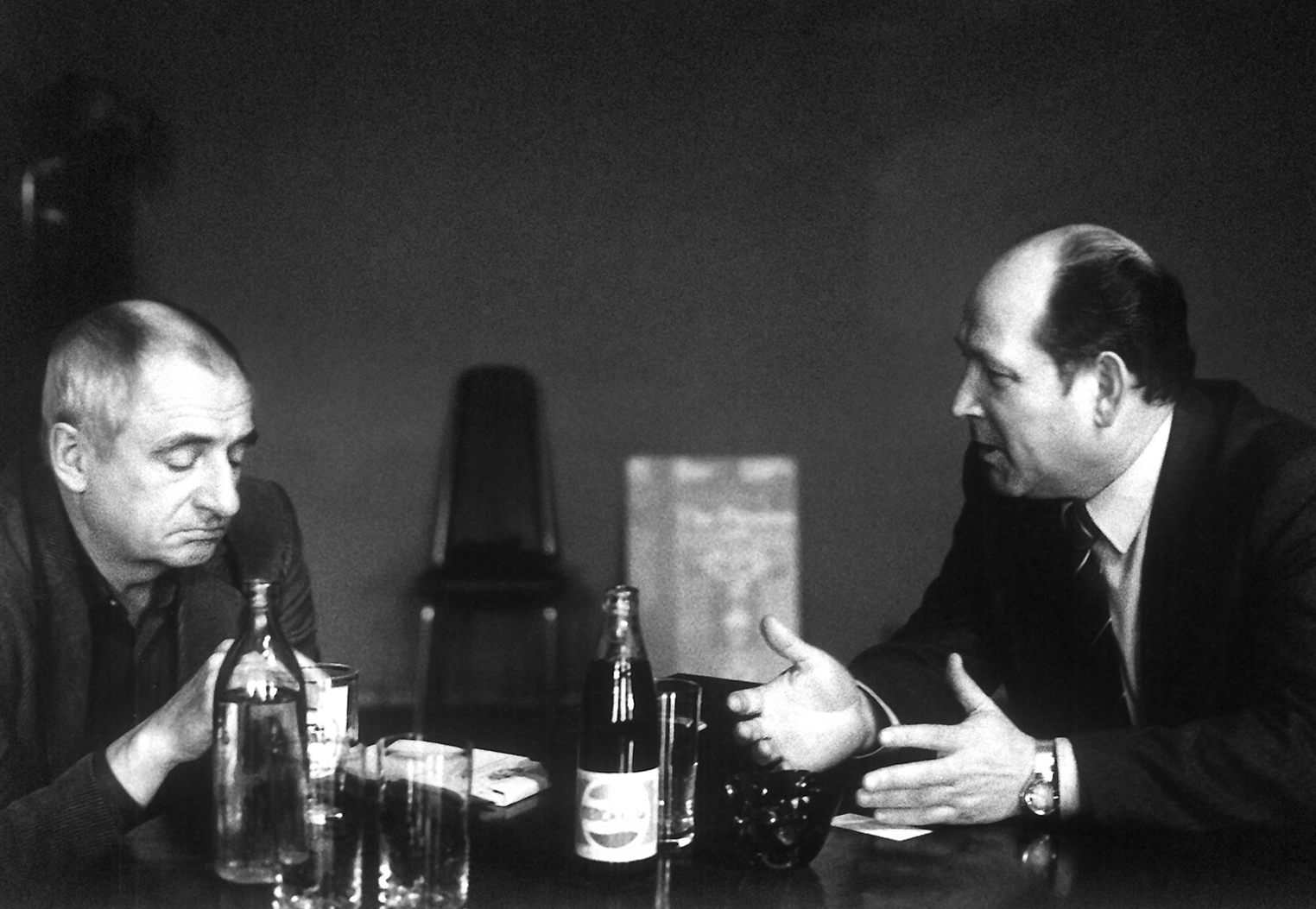

Всю жизнь Сергей Викторович занимался спецхимией: сначала производил, потом – руководил этой огромной подотраслью в стране.  Дискуссия Сергея Викторовича Голубкова и Марка Анатольевича Захарова в Театре Ленинского комсомола по поводу производственной темы на сцене была опубликована во французском журнале «Пари Матч», 1982 г.

Дискуссия Сергея Викторовича Голубкова и Марка Анатольевича Захарова в Театре Ленинского комсомола по поводу производственной темы на сцене была опубликована во французском журнале «Пари Матч», 1982 г.  Лауреаты закрытой Ленинской премии 1972 года: слева направо – И.В. Мартынов, С.В. Голубков, В.М. Зимин, А.П. Томилов, И.М. Мильготин.

Лауреаты закрытой Ленинской премии 1972 года: слева направо – И.В. Мартынов, С.В. Голубков, В.М. Зимин, А.П. Томилов, И.М. Мильготин.  Главным в Клубе СОП (санитарно-обмывочный пункт) был волейбол!

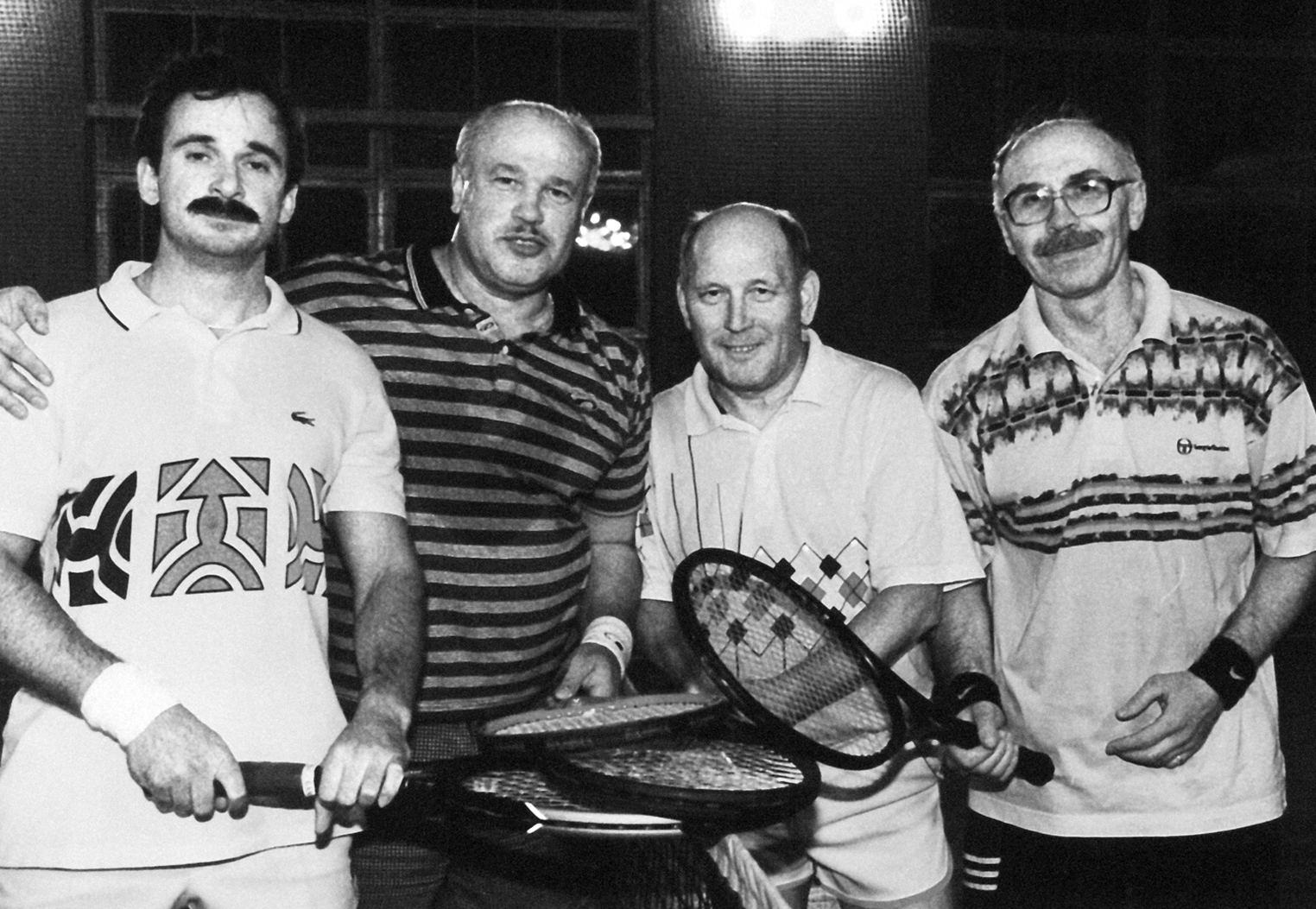

Главным в Клубе СОП (санитарно-обмывочный пункт) был волейбол!  В Москве Сергей Викторович пристрастился к теннису, но его страстью с детства и до последних дней оставались шахматы.

В Москве Сергей Викторович пристрастился к теннису, но его страстью с детства и до последних дней оставались шахматы.  Друзья Голубковых в Волгограде – большая семья Бисекеновых. Рядом с Сергеем Викторовичем – Галия и Инга. Обе – в одинаковых платьях. Весьма распространённая ситуация в СССР, поскольку все отоваривались в одних и тех же магазинах с ограниченным ассортиментом.

Друзья Голубковых в Волгограде – большая семья Бисекеновых. Рядом с Сергеем Викторовичем – Галия и Инга. Обе – в одинаковых платьях. Весьма распространённая ситуация в СССР, поскольку все отоваривались в одних и тех же магазинах с ограниченным ассортиментом.  На корпоративах советских времён приглашённые звёзды не требовались. Танец маленьких лебедей – коронный номер Сергея Викторовича (второй справа в первом ряду), начало 70-х годов.

На корпоративах советских времён приглашённые звёзды не требовались. Танец маленьких лебедей – коронный номер Сергея Викторовича (второй справа в первом ряду), начало 70-х годов. Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической промышленности СССР, и его заместитель, верный и надёжный друг Сергей Викторович Голубков.

Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической промышленности СССР, и его заместитель, верный и надёжный друг Сергей Викторович Голубков. Сергея Викторовича Голубкова и Юрия Михайловича Лужкова связывали множество совместных полезных дел, смелых реализованных проектов и тёплая дружба.

Сергея Викторовича Голубкова и Юрия Михайловича Лужкова связывали множество совместных полезных дел, смелых реализованных проектов и тёплая дружба.