Химии в советское время было значительно легче, чем сейчас, – она была в почёте, и ни у кого не возникало вопросов, зачем она нужна. Тогда задачи перед химиками, и академическими, и прикладными, ставило правительство. А задачи для правительства с завидным постоянством и неутомимостью генерировал ЦК КПСС. Это было то, что сегодня называют «вызовами». Вот с такими вызовами – химизация экономики, химизация электроники, создание орбитального корабля многоразового использования «Буран» – мне и пришлось работать, как только я переступил порог министерства.

Один из первых сложнейших проектов, свалившихся на меня, должен был решить проблему замены жидкого ракетного топлива на твёрдое. Проект требовал кардинального пересмотра концепции и сопровождался непрерывными скандалами и жёсткими дискуссиями между ведомствами, да и внутри них. Замены жидкого ракетного топлива на твёрдое требовали военные, требовало время. Старые системы с жидким топливом были легко уязвимыми, плохо хранимыми и плохо перевозимыми. Действительно, надо было искать более современное и прогрессивное решение.

Но тут учёные-химики уперлись. И не просто учёные, а очень известные и уважаемые – Владимир Степанович Шпак, директор ленинградского Государственного института прикладной химии (ГИПХ), и Михаил Васильевич Соболевский, директор Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Они заявили, что задача глупая, едва ли решаемая, да и нечего огород городить, когда у нас есть прекрасное жидкое топливо для ракет. Мол, лучшего и желать нельзя. Одним словом – скандалы и жёсткие дискуссии.

Я пришёл в министерство в тот момент, когда обоих этих директоров сняли. Сняли с сожалением, поскольку это были очень сильные руководители. Но другого выхода не было: если директор института не понимает актуальность задачи, поставленной правительством, и не хочет ею заниматься, то толку от института не будет. Главой ГИПХа назначили Бориса Вениаминовича Гидаспова, а директором ГНИИХТЭОСа – Евгения Андреевича Чернышёва. Конечно, это были люди совсем другого калибра, но именно с ними я начал работать.

Однако очень быстро я понял, что у этих молодых директоров не было внутренней уверенности в решаемости задачи, не было задела, не было потенциала и соответствующих программ. А задание ЦК надо выполнять. Пришлось при этих институтах создать новые подразделения специально под эту задачу, найти для них толковых руководителей, которые хотят задачу решить, и вывести их из подчинения институтскому руководству. Одним словом, в очередной раз человеческий фактор встал в полный рост, и в очередной раз я подумал, что с процессами и аппаратами управляться легче.

Задачу мы, конечно, решили, а иначе и быть не могло. Борис Петрович Жуков, академик АН СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, возглавлявший Люберецкое научно-производственное объединение «Союз», предложил рецептуру твёрдого топлива. Откуда он её взял? Отчасти – из головы, отчасти – из материалов особой доставки (попросту – разведданных) из США, где уже занимались твёрдым топливом. Рецептура включала два десятка компонентов. Надо было наладить их производство, научиться смешивать и делать из смеси твердотопливные шашки. На это у нас ушло полтора года. А за шесть лет мы сделали технологию получения гидрида алюминия. Этот высокоэнергетический компонент в твёрдом топливе радикально увеличивал дальность полёта ракеты. Технология уникальна и по сей день, американцы её так и не сделали, хотя имели большой гандикап.

Основным компонентом по массе в твёрдом топливе был перхлорат аммония. Простое, казалось бы, соединение. Но с ним- то и возникли проблемы, потому что его производство пришлось создавать с нуля на трёх площадках. Их суммарная мощность составляла 80 тысяч тонн перхлората в год. Другие компоненты – полимерное связующее и разные добавки – делали на других заводах, и уже давно. Затем все компоненты привозили на заводы в Бийске и Дзержинске, там их соединяли в смеси, а из них формовали твёрдотопливные шашки разного диаметра. Повторяю, на всю эту работу ушло всего полтора года.

Испытания первых твёрдотопливных шашек превзошли все наши ожидания и привели в восторг военных и космических инженеров. Нам буквально аплодировали. Не прошло и года, как аппетиты военных начали расти как на дрожжах. И вот уже 80 тысяч тонн для них мало, подавай им 280 тысяч в год, причём буквально завтра.

Чтобы увеличить объём производства более чем втрое, нужна серьёзная модернизация. Как её сделать быстро? Мы обсуждали этот вопрос с коллегами из третьего управления министерства, отвечавшего за спецхимию. Тогда-то Матвей Владимирович Андреенков, замначальника управления, и предложил остановить одновременно все три площадки и одним махом заменить на них технологическое оборудование. Я подумал, что это хорошее решение, отдал распоряжение начать модернизацию на трёх площадках. Мы быстро сделали проект, согласно которому за год должны были всё заменить. Единственное, что я не сделал, – не доложил об этом в ЦК. И это была моя ошибка. Потому что Андреенков, выждав месяц-другой, когда оборудование уже было демонтировано, сообщил в ЦК, что «Голубков оставил страну без оружия».

И вот в один из последних дней декабря, в начале восьмидесятых, меня вызывает в ЦК Иван Федорович Сербин, заведующий отделом оборонной промышленности. Не успел я переступить порог кабинета, как услышал: «Слушай, ты, мудак! В военное время за такие дела расстреливали на месте. Но мы этого сейчас делать не будем. Расстреляем тебя через месяц, если не выполнишь задание партии в полном объёме». Это была не шутка, не фигура речи, не эвфемизм, не пустая угроза, это был отсроченный приговор.

На следующий день, 30 декабря, я уже был в Куйбышеве, что в Новосибирской области. На улице минус тридцать, идёт красивый снег, все оживлены в преддверии Нового года. Конечно, никто уже толком не работает, на уме ёлка и салат оливье. Помню, что остановился у катка, а я ужасно любил кататься на коньках, стоял, смотрел на освещённый лед, где под музыку и смех скользили люди, и думал – вот покататься бы в последний раз, а там пусть расстреливают.

Ранним утром я уже был на заводе. Окинул взглядом хозяйство и пришёл в ужас – разруха! Какое-то оборудование завезено, но стоит нерасчехлённое – некому монтировать. Дело в том, что все новые аппараты и обвязка были сделаны из титана – так было задумано, и правильно задумано, проектировщиками из ГИПХа. А сварщиков по титану у нас в стране было раз-два и обчёлся. Я мысленно прикинул свой объём работ – найти, собрать по всей стране и привезти в Куйбышев сварщиков по титану, обеспечить их электродами, припоем и прочим и заставить всех работать 24 часа в сутки. При таком раскладе, пожалуй, можно уложиться в срок, то есть в месяц.

Сварщиков, человек сорок, нашли, привезли, обеспечили их всем необходимым. Процесс пошёл. Я не вылезал с завода, буквально жил на площадке. Всё было жёстко спланировано, и каждый день расписан. И вдруг выясняется, что на неделю, с 26-го января, сварщики на работу не выйдут. Как? Почему? Оказалось, что большинство сварщиков – ленинградцы. А 26-е января и последующая неделя – дни памяти о прорыве ленинградской блокады. Это для них святые дни, не работает никто. Что делать? Если не работать в эти дни, то в срок не уложимся.

И тогда я повел сварщиков на куйбышевское кладбище, где были похоронены молодые куйбышевцы 18–20 лет, направленные на прорыв блокады и погибшие там. Сотни могил! Рассказываю им о подвиге куйбышевцев, о том, что ленинградцы перед ними в неоплатном долгу. В общем – разговариваю с людьми. Попутно объясняю, как важно выполнить задание партии и правительства в срок, до конца января, почему это важно для обороны.

Короче, наступает решающий день – 26 января. Мы с директором идём по заводу. Я думаю – если сварщики сегодня не выйдут, то задание не выполним и меня расстреляют. Иду, оглядываюсь – никого. И вдруг слышу характерный вибрирующий звук, звук работающей сварки. Иду на звук – все сварщики на месте! Ребята, говорю, вы всё-таки вышли! Ведь не собирались! Мы передумали, отвечают. Однажды сибиряки спасли ленинградцев. А теперь мы хотим спасти сибиряков.

Мы успели – сварку завершили 31 января и тут же запустили производство перхлората аммония, рассчитанное на 300 тысяч тонн в год. Задание мы не то что выполнили, а перевыполнили и создали задел на будущее, потому что в то время такое количество твёрдого топлива стране не было нужно. Я вернулся в Москву и впервые за месяц поговорил с женой и дочками – из Куйбышева я ни разу не звонил домой. Вернулся я совершенно счастливый и как будто заново родившийся. Расстрел мне больше не грозил, можно было продолжать работать. Осталась, правда, одна неприятность – в третьем управлении по-прежнему работал Матвей Андреенков, так виртуозно подставивший меня. Но, к счастью, я его не видел – он просто панически боялся попасть мне на глаза и обходил меня за версту.

Впрочем, я довольно быстро научился относиться к таким вещам философски. Конечно, я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Но я также знаю, что свет и тень, добро и зло не существуют одно без другого. Так и в этой ситуации. Стучать на коллег большому начальству, разумеется, нехорошо. Но ведь закончилось всё более чем хорошо. Мы потратили на модернизацию не год, а месяц! Да и я приобрёл бесценный опыт работы в условиях жесточайших ограничений. Я прошёл и это испытание и подрос, что очень важно, в собственных глазах.

ЦИТАТА

Истинное назначение человека — жить, а не существовать.

Джек Лондон

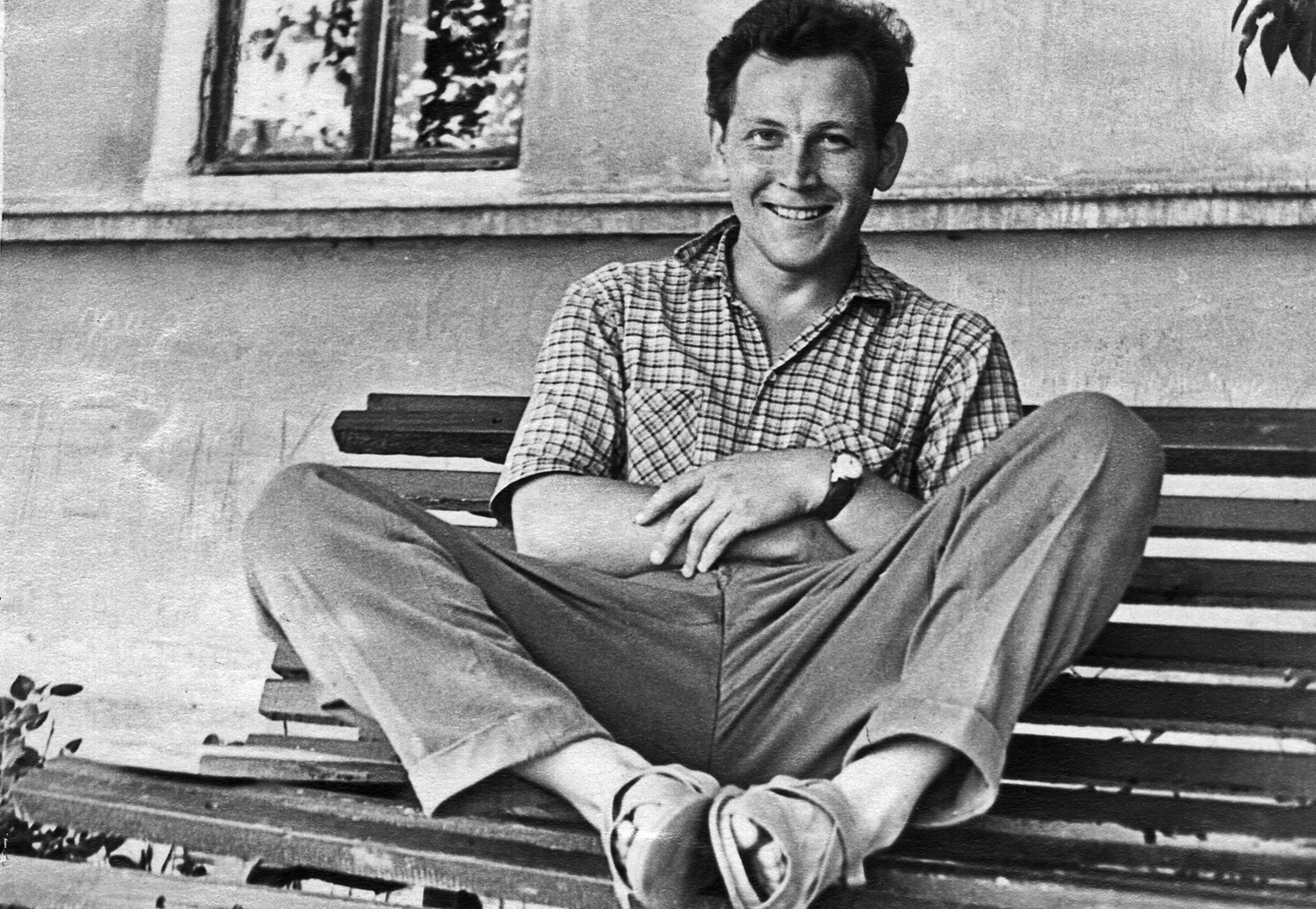

На этой фотографии Сергею Голубкову 18 лет. Неиссякаемый оптимизм был дан ему от рождения и помогал творить великие дела всю жизнь.

На этой фотографии Сергею Голубкову 18 лет. Неиссякаемый оптимизм был дан ему от рождения и помогал творить великие дела всю жизнь. Сергей Голубков со своими одноклассницами. С Таней Кореньковой-Додух (стоит слева) Сергей дружил всю жизнь.

Сергей Голубков со своими одноклассницами. С Таней Кореньковой-Додух (стоит слева) Сергей дружил всю жизнь. Семья родственников, в которой Сергей жил на первом и втором курсе в Санкт-Петербурге. В одной комнате…

Семья родственников, в которой Сергей жил на первом и втором курсе в Санкт-Петербурге. В одной комнате…  Дедушка Еспер Всеволодович Иванов со своими внуками Леонидом, Сергеем и Густавом Голубковыми.

Дедушка Еспер Всеволодович Иванов со своими внуками Леонидом, Сергеем и Густавом Голубковыми.  Фирменная улыбка Сергея Голубкова, не покидавшая его всю жизнь, до последнего вздоха. 1961 г., Сталинград

Фирменная улыбка Сергея Голубкова, не покидавшая его всю жизнь, до последнего вздоха. 1961 г., Сталинград Леонид Ефименко, Евгений Гусев, Сергей Голубков и Владимир Додух. Они не только вместе учились в Ленинградском технологическом институте, но и жили в одной комнате в общежитии, и дружили всю жизнь.

Леонид Ефименко, Евгений Гусев, Сергей Голубков и Владимир Додух. Они не только вместе учились в Ленинградском технологическом институте, но и жили в одной комнате в общежитии, и дружили всю жизнь.  Фотография Сергея и Инги из фотоателье сразу после загса 18 декабря 1958 года.

Фотография Сергея и Инги из фотоателье сразу после загса 18 декабря 1958 года.  Рядом с Сергеем – мама Инги, Нина Павловна Васильева, спасительная тёща.

Рядом с Сергеем – мама Инги, Нина Павловна Васильева, спасительная тёща.  Всю жизнь Сергей Викторович занимался спецхимией: сначала производил, потом – руководил этой огромной подотраслью в стране.

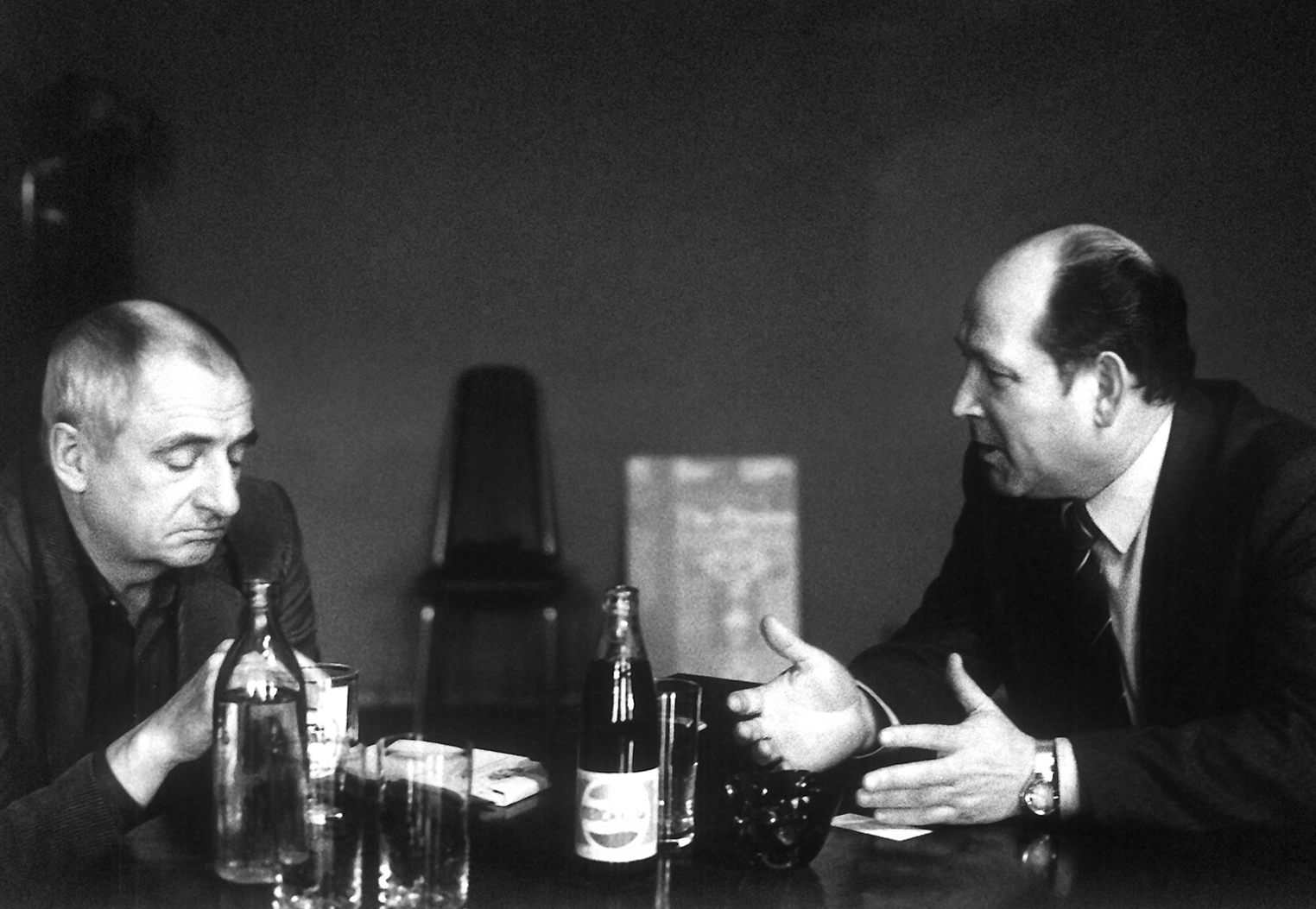

Всю жизнь Сергей Викторович занимался спецхимией: сначала производил, потом – руководил этой огромной подотраслью в стране.  Дискуссия Сергея Викторовича Голубкова и Марка Анатольевича Захарова в Театре Ленинского комсомола по поводу производственной темы на сцене была опубликована во французском журнале «Пари Матч», 1982 г.

Дискуссия Сергея Викторовича Голубкова и Марка Анатольевича Захарова в Театре Ленинского комсомола по поводу производственной темы на сцене была опубликована во французском журнале «Пари Матч», 1982 г.  Лауреаты закрытой Ленинской премии 1972 года: слева направо – И.В. Мартынов, С.В. Голубков, В.М. Зимин, А.П. Томилов, И.М. Мильготин.

Лауреаты закрытой Ленинской премии 1972 года: слева направо – И.В. Мартынов, С.В. Голубков, В.М. Зимин, А.П. Томилов, И.М. Мильготин.  Главным в Клубе СОП (санитарно-обмывочный пункт) был волейбол!

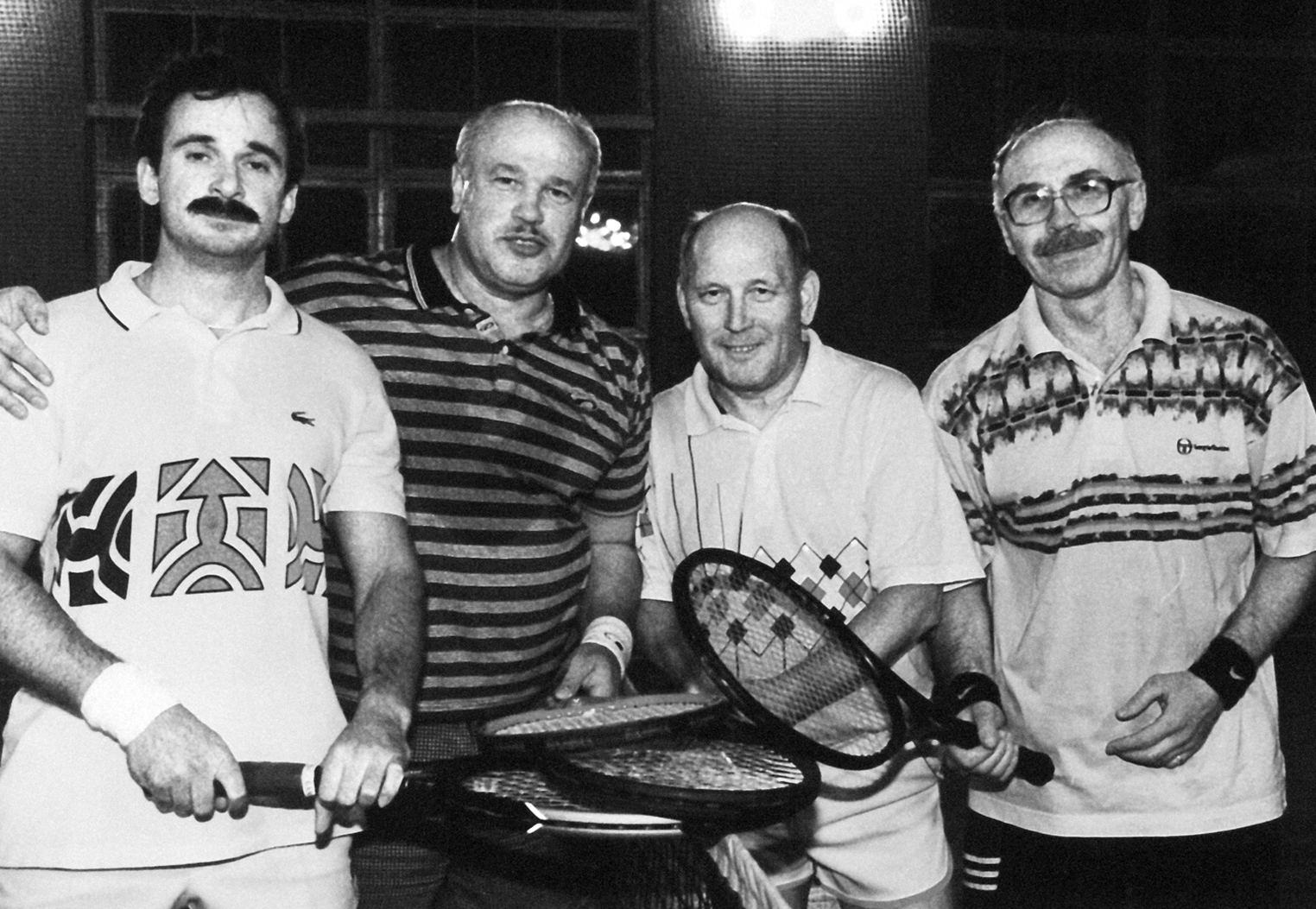

Главным в Клубе СОП (санитарно-обмывочный пункт) был волейбол!  В Москве Сергей Викторович пристрастился к теннису, но его страстью с детства и до последних дней оставались шахматы.

В Москве Сергей Викторович пристрастился к теннису, но его страстью с детства и до последних дней оставались шахматы.  Друзья Голубковых в Волгограде – большая семья Бисекеновых. Рядом с Сергеем Викторовичем – Галия и Инга. Обе – в одинаковых платьях. Весьма распространённая ситуация в СССР, поскольку все отоваривались в одних и тех же магазинах с ограниченным ассортиментом.

Друзья Голубковых в Волгограде – большая семья Бисекеновых. Рядом с Сергеем Викторовичем – Галия и Инга. Обе – в одинаковых платьях. Весьма распространённая ситуация в СССР, поскольку все отоваривались в одних и тех же магазинах с ограниченным ассортиментом.  На корпоративах советских времён приглашённые звёзды не требовались. Танец маленьких лебедей – коронный номер Сергея Викторовича (второй справа в первом ряду), начало 70-х годов.

На корпоративах советских времён приглашённые звёзды не требовались. Танец маленьких лебедей – коронный номер Сергея Викторовича (второй справа в первом ряду), начало 70-х годов. Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической промышленности СССР, и его заместитель, верный и надёжный друг Сергей Викторович Голубков.

Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической промышленности СССР, и его заместитель, верный и надёжный друг Сергей Викторович Голубков. Сергея Викторовича Голубкова и Юрия Михайловича Лужкова связывали множество совместных полезных дел, смелых реализованных проектов и тёплая дружба.

Сергея Викторовича Голубкова и Юрия Михайловича Лужкова связывали множество совместных полезных дел, смелых реализованных проектов и тёплая дружба.